No dia 1º de dezembro, é celebrado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, uma data que traz a reflexão sobre os avanços, desafios e memórias de uma epidemia que marcou as últimas décadas. No Brasil e nos Estados Unidos (EUA), a história do HIV e da AIDS segue uma linha de evolução com pontos em comum e divergências importantes, de forma a destacar o papel das políticas públicas no combate ao estigma às comunidades afetadas.

Logo do projeto Cartografia do HIV/AIDS no RJ e EUA

A professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), Samantha Quadrat, lidera o projeto “História Pública e Memória do HIV-AIDS no Brasil e EUA”, vinculado ao Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI/UFF), que busca entender, em perspectiva comparada, a trajetória do vírus do HIV e da doença da AIDS nesses dois países. Sua pesquisa analisa não apenas os impactos sociais e emocionais da epidemia que ocorreu nas décadas de 80 e 90, mas também o papel das políticas de memória e do ativismo para a construção da memória pública.

“Compreender a trajetória do HIV e da AIDS como uma questão de saúde pública global ajuda a enxergar como diferentes sociedades reagiram, cada uma à sua maneira, ao enfrentar um inimigo comum. Esse não é um tema que a história como ciência ainda abraçou totalmente. Nos Estados Unidos, vemos mais políticas de memória, que serviram de referência para muitos países, enquanto no Brasil o tema ainda encontra resistência em sair do espectro LGBTQIA+”, explica Quadrat.

Anos de crise e o estigma duradouro

No início dos anos 1980, o HIV – sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana – foi identificado, mas pouco ainda se conhecia sobre sua transmissão e a progressão para a AIDS. Nos EUA, rapidamente se tornou a chamada “crise da AIDS”, termo amplamente usado para caracterizar o período de maior mortalidade e desinformação. O preconceito estava em alta e a doença foi associada à comunidade LGBTQIA+, marcada como “peste gay” ou “câncer gay”, o que perpetuou estigmas ainda presentes na sociedade. “A primeira geração afetada pela AIDS enfrentou um nível de preconceito inimaginável. Essas pessoas eram tratadas como culpadas pelo próprio diagnóstico, como se fosse uma consequência do seu estilo de vida ou de suas escolhas”, conta a professora.

Jornal Luta Democrática, outubro de 1983

No Brasil, a reação inicial foi similar, com o HIV sendo visto como um problema restrito a minorias, como homossexuais e trabalhadores sexuais. A docente destaca que essa visão limitou o avanço das políticas de prevenção e retardou a mobilização da sociedade. “O Brasil enfrentava o final de uma ditadura militar e só começava a construir suas políticas de saúde pública. O Sistema Único de Saúde (SUS), que foi criado em 1990, não existia ainda, então muitas pessoas dependiam dos hospitais universitários, como o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), que se tornaram centros de referência para o atendimento de pessoas com AIDS”.

A criação do SUS, regulamentada pela Constituição de 1988 e consolidada dois anos depois, representou um marco na universalização do acesso à saúde no Brasil, incluindo o enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS. Segundo a historiadora, o sistema público foi determinante na implementação de políticas pioneiras, como a distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais, que colocaram o Brasil como referência internacional no combate ao vírus. “O SUS garantiu o acesso ao tratamento, viabilizou campanhas educativas de grande alcance e a descentralização do diagnóstico e da prevenção, o que ampliou significativamente a resposta nacional ao HIV/AIDS”.

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – Universidade Federal Fluminense

A centralidade na história oral e as vozes da memória

Um dos elementos centrais no projeto é o uso da história oral e de documentações diversas, como jornais da época, panfletos, livros e produções artísticas, para recuperar as memórias de quem viveu o período mais crítico da epidemia. O foco é mapear lugares de memória no estado do Rio de Janeiro.

Esse resgate da memória é crucial para entender o impacto emocional da epidemia. ”Na época, são muito mencionados os sentimentos de abandono, de incerteza diante de um diagnóstico fatal e a ausência de tratamentos eficazes nos primeiros anos. Era um trauma compartilhado. As pessoas perderam amigos, familiares e, ao mesmo tempo, enfrentaram o estigma de uma ‘sentença de morte’ associada ao diagnóstico”, comenta a pesquisadora.

Nesse sentido, a arte e a cultura também desempenham um papel fundamental no combate ao estigma e na preservação da memória do HIV e da AIDS. Nos Estados Unidos, a epidemia inspirou peças teatrais, filmes e músicas que ajudaram a dar voz às vítimas e a sensibilizar o público. Filmes como Philadelphia e Clube de Compras Dallas trouxeram a crise da AIDS para o centro da narrativa cultural americana e ajudaram a desmistificar o HIV.

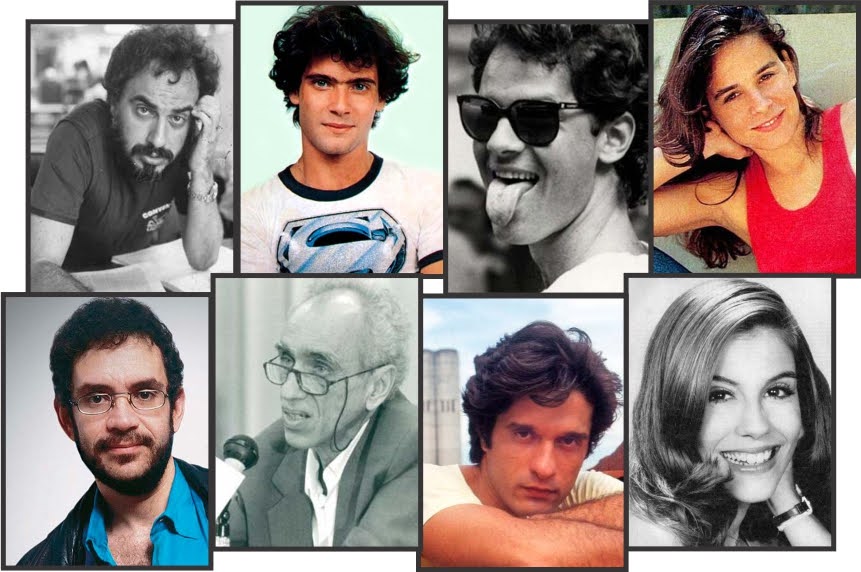

No Brasil, a produção cultural foi marcada pela obra de artistas como Cazuza e Herbert Daniel, que usaram a própria condição de soropositivos para denunciar o preconceito e o abandono institucional. O cantor é tido como um marco na história do enfrentamento do HIV/AIDS no Brasil ao expor publicamente sua condição, algo inédito em uma época em que o preconceito e a desinformação dominavam. Para a coordenadora da pesquisa, sua trajetória é símbolo de resistência.

Vítimas famosas da aids nos primeiros 13 anos da epidemia no Brasil: o cartunista Henfil, o ator Lauro Corona, o cantor Cazuza, a atriz Cláudia Magno, o cantor Renato Russo, o sociólogo Betinho e os atores Tales Pan Chacon e Sandra Brea | Fonte: Agência Senado

“O Cazuza, por exemplo, deu um rosto à epidemia no Brasil, e seu legado é imenso. Ele não para de trabalhar, produz discos de muito sucesso e adoece publicamente junto ao público, enfrentando todo o estigma em um período no qual as pessoas se retiravam de cena para que o adoecimento e os sinais da AIDS – como a magreza e a perda muscular – não fossem vistos publicamente. A postura dele rompeu aquela barreira da época, o que trouxe visibilidade a uma causa que, até então, era tratada com discriminação e silêncio”.

Cazuza no show ”O Tempo Não Para”

No entanto, ainda que o Brasil tenha tido figuras notórias vítimas da doença, a avaliação da coordenadora do projeto de História Pública é que “precisamos de mais representações culturais que tratem do tema com a mesma profundidade e respeito”. E é nesse sentido que a pesquisa contribui para a sociedade.

O legado dos movimentos políticos e sociais

A resposta à crise, nos EUA, foi inicialmente fragmentada, marcada por políticas públicas insuficientes e por campanhas de conscientização tardias. No entanto, com o tempo, o país assumiu uma posição de liderança na criação de políticas de memória e na implementação de ações de saúde pública que influenciaram o mundo. “O movimento ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) organizou protestos em massa e exigiu acesso a medicamentos e políticas inclusivas. Esses movimentos forçaram o governo a financiar pesquisas e melhorar o acesso aos tratamentos, o que contribuiu para diminuir preconceitos na esfera social”, ressalta a professora.

Reprodução: T. L. Litt

No Brasil, o governo de José Sarney foi central no início das políticas de combate à AIDS. Com a implementação do SUS nos anos 1990, o país adotou uma abordagem universal, com distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais, um passo que foi pioneiro e se tornou referência mundial. “Sarney é uma figura central no contexto desse combate. Durante seu governo, foram lançadas as primeiras campanhas de conscientização e distribuição de medicamentos, o que foi um marco na luta contra o HIV e a AIDS no Brasil”, conta a pesquisadora.

A necessidade de manter o HIV/AIDS em pauta

Apesar de sua relevância histórica e social, o tema tem perdido espaço entre as discussões dos jovens. De acordo com a pesquisa “Nós Somos a Resposta” do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), no Brasil, dos 43.403 casos de HIV notificados em 2022, quase a metade, 41%, era de pessoas de 15 a 29 anos de idade. No entanto, somente uma parte deles sabe que está infectada. Para a pesquisadora, isso é um reflexo da falta de iniciativas para preservar a memória e estimular o debate. “Diferente de lugares como Nova York e São Francisco, que possuem monumentos e eventos dedicados à memória do HIV/AIDS, no Brasil temos homenagens pontuais, como ao Cazuza, mas não há um marco mais amplo que resgate a luta contra o preconceito e a história dessa epidemia. As redes sociais são uma ferramenta poderosa para conectar as novas gerações com essas histórias, como exemplo os memoriais virtuais vistos no recente show da Madonna, que homenagearam vítimas de todo o mundo, incluindo brasileiros”, afirma.

Além disso, a professora ressalta a necessidade de discutir casos emblemáticos que mostram a complexidade da transmissão involuntária do HIV, como os de Betinho, infectado por transfusão de sangue, e os pacientes contaminados após transplantes de órgãos. “Esses casos mostram que o HIV não está limitado a um grupo específico e que o preconceito só prejudica o avanço da prevenção e do tratamento”, reforça.

O caso de Herbert de Souza, o Betinho, é um dos mais emblemáticos no Brasil quando se discute a transmissão involuntária do HIV e o impacto social da epidemia. Sociólogo e ativista dos direitos humanos, Betinho contraiu o vírus em uma transfusão de sangue nos anos 1980, como resultado da ausência de controle rigoroso no sistema de doação à época. Hemofílico, ele dependia de transfusões frequentes, o que o colocou em situação de vulnerabilidade durante uma fase em que o HIV ainda era pouco compreendido e cheio de estigmas. Mesmo enfrentando a doença, Betinho transformou sua luta em um símbolo de solidariedade e liderou a criação de campanhas como o movimento Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida.

O recente escândalo envolvendo a infecção por HIV de seis pacientes após transplantes de órgãos revelou falhas graves no sistema de segurança e controle sanitário no Brasil. Na operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, foram identificados erros nos testes de HIV realizados pelo laboratório, que resultaram em falsos negativos e contaminações inadvertidas dos receptores. Segundo as investigações, os erros ocorreram em procedimentos realizados em órgãos provenientes de dois doadores, o que gerou uma preocupação generalizada quanto à integridade dos testes de compatibilidade e segurança na rede de transplantes.

A professora Samantha Quadrat analisa que o episódio carrega um simbolismo sobre os desafios ainda presentes na luta contra o HIV, mesmo após anos de avanços na saúde e na conscientização pública. “Esse caso expõe não só uma vulnerabilidade no controle sanitário, mas também o estigma e a falta de preparo institucional em lidar com o HIV de maneira segura e digna. Nos dias atuais, o processo de teste da doença é mais simples e rápido, e pode ser facilmente descoberto. O HIV foi tratado com estigmatização por muitos anos, e, erros como esse, reforçam essa onda preconceituosa.”

O futuro da pesquisa e os próximos projetos

A educação e a preservação da memória da epidemia de HIV e AIDS continuam sendo elementos de luta contra o preconceito e a desinformação. Nos Estados Unidos, museus e arquivos preservam a história da epidemia, principalmente no estado de Nova Iorque. No Brasil, iniciativas ainda são fragmentadas, e o espaço para essa memória precisa ser ampliado. “O tema deve ser abordado de maneira mais ampla e interdisciplinar, para que as novas gerações compreendam o impacto dessa crise no passado e na atualidade”, avalia Quadrat.

Entre os projetos futuros, destaca-se a edição de um livro que reunirá meios de pesquisa do tema e relatos de pessoas que viveram o impacto direto do vírus, desde pacientes até profissionais da saúde. Além do livro, a professora e sua equipe estão em processo de organização de um acervo de memórias sobre o HIV e a AIDS, composto por materiais históricos e documentos raros que compõem a história da epidemia, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2025, com a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

Esse acervo será compartilhado com pesquisadores, instituições de ensino e o público em geral, com o objetivo de contribuir para a educação e conscientização sobre a importância da memória no combate ao HIV e à AIDS. “É fundamental que possamos criar um espaço físico e digital onde as histórias dessas pessoas sejam acessíveis e possam ser refletidas de forma crítica. A construção desse acervo vai além da simples preservação de documentos; trata-se de uma ação direta para fortalecer a luta contra o preconceito e garantir que a memória da epidemia continue viva”, conclui a historiadora.

_____

Samantha Viz Quadrat possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense (1995), mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000) e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (2005). Atualmente é professora associada de História da América Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, onde atua no Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI). Tem experiência na área de História Latino-Americana, com ênfase nas últimas ditaduras e processos de redemocratização, atuando principalmente nos seguintes temas: memória, violência política, direitos humanos, lugares de memória e consciência, ensino de História, biografias, juventudes e hiv e aids. É uma das editoras da Revista Tempo (História-UFF). Integra o Conselho Científico da Associação Brasileira de História Oral e da International American Studies Association.